|

|

〜三角点 ぶらぶら山歩行〜 |

|

タラガ谷越え(板取〜郡上) |

第1回 高賀山(こうかさん)

|

|||

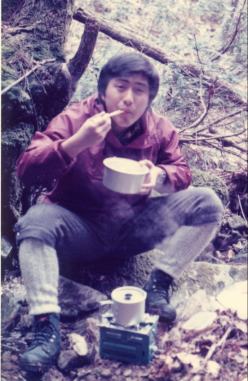

| 学生の頃、休みともなると中濃近辺の山々を歩いたものでした。 後年、仕事(測量)で山に登り、学生当時その存在すら知らなかった「三角点」を探し歩くことが多くありました。 今また、友人から山歩きに誘われることもあり、せっかく汗水流して登るならその足跡をを残す意味で立体的な「点の記」を残そうと思ったわけです。 |

||||

| 三等三角点「日当」 での GPS観測 本巣郡根尾村にて |

2000.11 |

|||

若い頃読んだ新田次郎の作品の中に「剱岳−点の記」がありました。

明治中期、地図空白地帯だった中部山岳地域の地図を作るべくその測量の基準となる

三角点設置のため、陸軍測地部(現在の国土地理院)と民間山岳会が競って剱岳初登頂を

目指したもののその頂上にはすでに中世、修験者が残した痕跡があった・・・という内容でしたが、

その本の冒頭には次のような記述があります。

| 点の記とは三角点設定の記録である。一等三角点の記、二等三角点の記、三等三角点の記の三種類がある。三角点標石埋定の年月日及び人名、てん標(測量用やぐら)建設の年月日及び人名、測量観測の年月日及び人名の他、その三角点に至る道順、人夫賃、宿泊設備、飲料水等の必要事項を集録したものであり、明治21年以来の記録は永久保存資料として国土地理院に保管されている。 |

|

左は舒明天皇の有名な万葉歌です。 「国見」は天皇が五穀豊穣を祈念し、神の下る山や宮中の 高殿から国原を見おろす儀礼。 大和にある天の香具山の頂に立って国見をすると国原には あちこちから炊飯の煙が立ち海原には鴎が飛び交う・・・ 美しい国よ、大和の国は。 と、政争に明け暮れた古代に あってはまれな穏やかな国見を歌っていますが、山を登る のはこの歌に通ずるものがあるからか。 炊事の煙など今では見ることはありませんが、道路を走る 車や畑で動く人影に生活の息吹を垣間見ることができるよ うで好きです。 |

|

|

|